部品票の重要性とは?どこで必要かを理解しよう

「部品票が必要と言われたけれど、具体的に何なのか、どこで使うのかわからない…」そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。製造業や修理業において、部品票は欠かせない存在です。部品票は、製品を構成する各部品の情報を正確に管理するための重要な文書であり、その活用方法を理解することが、業務の効率化や品質向上につながります。

この記事では、部品票とは何か、その役割や重要性、そして具体的にどこで必要とされるのかについて詳しく解説します。もしあなたが製造や修理に関わる仕事をしているなら、部品票の取り扱いをマスターすることで、業務のスムーズさが大きく向上することでしょう。さあ、一緒に部品票の世界を探っていきましょう。

1. 部品票とは どこで必要か

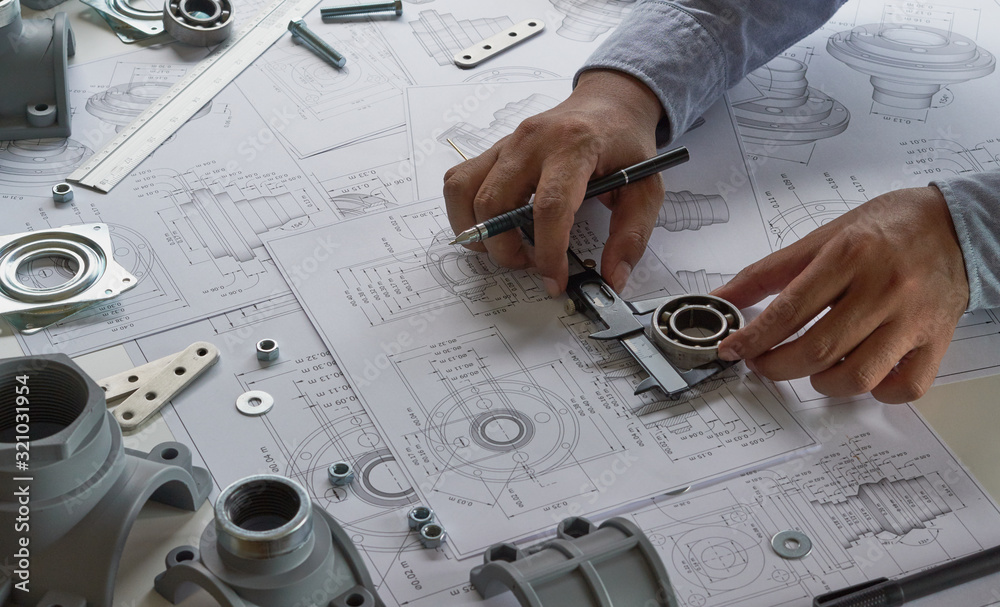

部品票とは、製品を構成する全ての部品や材料、その数量、仕様などを一覧で記載した資料であり、生産や購買、設計、管理の現場で広く用いられています。製品製造における「設計図に対する部品の設計書」とも言える存在で、製造プロセス全体を通じて正確な部品管理を行うために不可欠です。

1-1. 部品票の定義と基本概念

部品票(BOM: Bill of Materials)は、製品を製造する際に必要な部品、材料、構成品を一覧化した資料で、以下のような情報が記載されます。

- 部品番号・部品名

- 数量

- 材質・規格

- 供給元

- 部品の階層構造(親部品と子部品の関係)

製造業ではCADデータや設計図面と連携して作成されることも多く、図面の補助資料としても活用されます。

1-2. 部品票が必要な場面

- 製品の設計時:設計者が製品構成を把握しながら、設計の完成度を高めるために活用

- 試作・製造準備段階:使用部品の手配漏れ防止、数量の正確な算出に必要

- 生産・組立工程:現場での作業指示や部品確認に使用

- 購買・調達業務:調達先への発注内容確認や在庫管理と連携

- 保守・メンテナンス:使用部品の特定や交換部品の選定に活用

製造業の全フェーズで「部品票に記載されている情報を元に行動する」ことが一般的であり、正確性と更新性が極めて重要です。

2. BOM(部品表)の役割と重要性

BOM(Bill of Materials)は単なるリストではなく、製造の根幹を支える情報資産です。工程管理、生産計画、調達、コスト管理、在庫管理など多岐にわたる業務に影響を与えるため、正確なBOM構築と管理は企業の生産性に直結します。

2-1. 生産管理におけるBOMの役割

- 製品構成の可視化:すべての部品・構成要素を明確に把握することで、設計意図が伝わりやすくなる

- 工程設計の基礎情報:どの部品がどの工程で必要かを洗い出し、生産順序を最適化できる

- 在庫・コスト管理との連携:BOMと在庫データ・原価データを統合し、部品単位の原価把握が可能

- 不具合時の原因特定:トラブル発生時、該当部品の特定やトレーサビリティの確保に寄与

設計と製造の間に立つ「情報の橋渡し役」として、BOMはなくてはならない存在です。

2-2. BOMがもたらす効率化のメリット

- 部品調達の迅速化:必要な部品と数量が明確になり、発注や在庫確認の手間を削減

- 設計変更時の影響把握:特定の部品を変更した際に、どの製品や工程に影響するかを即座に把握可能

- 不良品の流通防止:部品管理が一元化されているため、誤使用や取り違いを防止

- コストダウンへの寄与:代替部品の検討や標準化によるコスト最適化が可能になる

BOMは「設計」「製造」「調達」「品質」のすべてに関わる、製造業における中核的なドキュメントです。

3. 効率的な部品調達方法

部品調達は、製品の品質・コスト・納期(QCD)に直接影響する重要な業務です。効率的な調達体制を構築するには、部品票を最大限に活用し、適切なサプライヤー選定と発注管理の仕組みを整えることが求められます。

3-1. 部品調達の基本戦略

- 標準品の活用:可能な限り既製部品を使用し、特注品の割合を減らすことで納期・コストを安定化

- 複数サプライヤーの確保:供給リスク分散のため、主要部品にはバックアップサプライヤーを設定

- 納期逆算での早期調達:製造スケジュールから逆算して、在庫不足や納期遅延を防止

- 発注ロットの最適化:発注コストと在庫リスクのバランスをとりながら、無駄のない調達を実現

調達業務のPDCAサイクルを回すことで、継続的な改善も促進されます。

3-2. 部品票を活用した調達の実践例

- 一括部品発注リストの作成:BOMから部品リストを抽出し、部品ごとに必要数量・納期をまとめて発注

- 調達先ごとの分担管理:部品の種類やカテゴリごとに、得意なサプライヤーを設定し、効率的に分担

- 部品コストの見える化:BOMに原価情報を紐付けることで、部品単位のコスト分析が可能

- 設計変更時の即時対応:BOMの変更がリアルタイムに反映されることで、調達現場もスピーディに対応

BOMを中心に情報を一元管理することで、調達業務の属人化を防ぎ、全体最適の視点から意思決定を行うことが可能になります。

4. BOMの作成方法と管理方法

BOM(部品表)は、製品を構成する全ての部品や材料の情報を体系的にまとめた文書であり、製品ライフサイクル全体を通じて使われる重要な情報資産です。適切な作成手順と運用ルールを整えることで、設計・製造・調達・品質管理すべての業務を円滑に進めることができます。

4-1. BOMの作成手順

BOMを作成する際は、以下のような段階的手順を踏むことで、整合性の取れた情報体系を構築できます。

- 製品構造の明確化

製品全体を分解し、親部品と子部品(部品階層)の構成を定義します。この段階で設計図との整合性をとることが重要です。 - 部品情報の収集と整理

部品番号、部品名、数量、材質、規格、供給先、原価などの情報を正確に記録します。設計部門や調達部門との連携が必要です。 - BOMの形式選定

製品単位BOM、工程BOM、設計BOM、製造BOMなど、利用目的に応じてBOMの形式を決めます。企業によってはERPと連携した構造をとることもあります。 - BOMソフトまたはExcelへの入力

BOM作成専用のソフトを使用する場合はデータベース化し、共有管理を行います。中小企業ではExcelベースで作成・共有するケースも多いです。 - レビューと承認

BOMは他部門にも大きな影響を与えるため、設計責任者、品質保証、製造責任者などによる確認・承認プロセスが必要です。 - バージョン管理の開始

初版を「Ver1.0」として保存し、変更が発生するたびに履歴と理由を記録しながらバージョンを更新します。

4-2. BOMの管理と更新のポイント

- 設計変更時の即時反映

設計変更が発生した際は、BOMの内容にも必ず反映し、関係部門へ変更点を周知する体制が必要です。 - バージョン管理の徹底

過去のBOMと混同しないよう、改訂日、改訂番号、変更内容のログを正確に記録し、旧版と最新版を区別できるように管理します。 - 部門横断的な共有

設計・製造・調達・品質の各部門で同じBOMを使用するため、閲覧権限と編集権限を明確にして情報統一を図ります。 - ミス防止の仕組み化

ダブルチェックの導入、BOM編集者と承認者の分離、チェックリストの活用などで人的ミスを最小限に抑えます。 - システム連携

ERPや生産管理システムとBOMを連動させることで、リアルタイムでの情報反映やデータ整合性が担保されます。

BOMの精度と更新スピードが、製造全体のQCD(品質・コスト・納期)に直結するため、継続的なメンテナンス体制が極めて重要です。

5. 現品票と納品書の違い

現品票と納品書は、どちらもモノの流れと情報を管理するための帳票ですが、それぞれの役割と使い方は異なります。混同されがちな2つの帳票の違いを明確に理解し、運用上のミスを防ぐことが求められます。

5-1. 現品票の役割と機能

現品票は、部品や製品に直接添付される識別票であり、「現物と情報を一体化させる」ためのものです。主に次のような情報が記載されます。

- 品名・品番・ロット番号

- 数量

- 製造日・検査日

- 担当者名または作業者名

- 加工工程の進捗ステータス(工程完了済み・未処理など)

現品票は現場での取り違え防止、工程間の受け渡し、トレーサビリティ確保に使われ、特に多品種小ロットの加工現場では必須です。

5-2. 納品書の役割と機能

納品書は、取引先へ品物を納めた際に同封・提出する帳票で、受け渡し品の内容を証明する書類です。記載される主な情報は以下の通りです。

- 取引先名・発行日

- 品番・品名・数量・単価

- 納品日・納品先

- 発行元の会社名・担当者名

納品書は、製品の受領確認、請求処理の根拠として使用され、会計・経理業務との連動が必要です。

5-3. 運用上の課題と解決策

課題①:情報の食い違い

現品票と納品書で数量や品番が異なると、現場や取引先で混乱が発生します。

- 解決策:情報源を統一し、システム上で現品票と納品書の内容を連携させる。出力前のクロスチェック体制を確立する。

課題②:現品票の紛失・破損

現場で作業中に現品票が外れてしまい、どの部品か特定できなくなるケース。

- 解決策:ラミネートやタグ付けなど、現場環境に合った丈夫な素材と貼り付け方法を採用。バーコードやQRコードの併用も有効。

課題③:納品書管理の属人化

納品書の発行・管理が特定の担当者に依存していると、ミスやトラブル時にリカバリできない。

- 解決策:納品書管理をERPやクラウド上で統合化し、誰でも履歴を確認・再発行できる環境を整備する。

現品票と納品書を正しく使い分け、情報の一貫性を保つことで、トラブルを未然に防ぎ、現場と取引先の信頼関係を維持することが可能になります。

まとめ

部品票は、製品の製造やメンテナンスにおいて重要な役割を果たします。部品の識別や管理を容易にし、トレーサビリティを確保します。製造現場や修理サービス、在庫管理など、さまざまな場面で必要とされ、効率的な業務運営を支えています。正確な部品票の作成は、品質向上にも寄与します。