5052とA6061の違いを徹底比較|最適なアルミ合金を選ぶための強度・耐食性・加工性の判断基準

A5052とA6061の基礎知識:合金の種類と化学成分の決定的な違い

A5052とA6061の特性の違いは、その化学成分、すなわち「何が」「どれだけ」アルミニウムに添加されているかによって決まります。アルミニウム合金はJIS(日本産業規格)によって、主たる添加元素に基づき1000番台から8000番台に分類されています。A5052とA6061は、その分類が異なるため、根本的に異なる特性を発揮するのです。

A5052とは:耐食性に優れた「非熱処理型」のマグネシウム系合金

A5052は、5000番台に分類されるアルミニウム合金です。この5000番台の最大の特長は、アルミニウムにマグネシウム(Mg)を主な添加元素としている点にあります。A5052では、マグネシウムが約2.2〜2.8%含まれています。マグネシウムを添加することで、純アルミニウムと比較して強度を高めつつ、アルミニウム本来の優れた耐食性をほとんど損なわないという特性が得られます。特に、海水や塩水に対する耐食性が非常に優れており、船舶や沿岸部の構造物、さらには圧力容器などにも使用されるのはこのためです。

A5052は、熱処理によって硬さを調整することができない「非熱処理型合金」であり、その強度は主に加工硬化(圧延などの冷間加工によって強度を高める方法)によって得られます。JISでは「アルミニウム及びアルミニウム合金板及び条」として規定されており、H34やH18といった記号で調質(硬さ)が示されます。H34は加工硬化と安定化処理が施された中程度の硬さを示すなど、調質記号を確認することが製品要求仕様の基本です。

A5052は、その高い耐食性と良好な溶接性から、主に水タンク、油圧機器部品、カメラのボディ、家電製品の筐体、そして内装パネルなどに広く採用されています。特に、外観部品として使用されることが多く、アルマイト処理(陽極酸化処理)による表面処理を施すことで、さらに耐食性を高め、美しい着色も可能となる点も大きな強みです。マグネシウム系の合金は、一般に加工硬化性が高いため、切削加工時には適切な工具や切削条件の選定が重要になります。マグネシウムの含有量が多いほど、材料の密度が低くなり、より軽量化できる傾向にあります。A5052は、軽量化と耐食性の両立が求められる場合に最適な選択肢となります。例えば、自動車のボディパネルや燃料タンクなど、強度と軽量化、そして外部環境への耐性が求められる部品には、A5052の採用事例が非常に多いです。アルミニウム合金の設計・選定に関する基礎的な知識については、こちらの金属材料の選び方と失敗しないための基礎知識も合わせて参照することをお勧めします。これにより、材料の分類や特性の理解が深まります。

A6061とは:強度と熱処理特性を持つ「熱処理型」のマグネシウム・シリコン系合金

A6061は、6000番台に分類されるアルミニウム合金です。このシリーズの特長は、アルミニウムにマグネシウム(Mg)とシリコン(Si)を同時に添加している点にあります。この二つの元素を組み合わせることで、鋼材でいう「焼き入れ」に相当する熱処理(T6処理など)を施すことが可能となり、アルミニウム合金の中でも特に高い強度を得ることができます。そのため、A6061は「熱処理型合金」に分類されます。

A6061の最も一般的な調質はT6であり、これは溶体化処理(高温で合金元素を均一に溶け込ませる処理)と人工時効処理(特定の温度で時間をかけて強度を最大限に引き出す処理)を施した状態を指します。T6処理を施したA6061は、SS400(一般構造用圧延鋼材)に匹敵するか、場合によってはそれを上回る強度を発揮します。この高い強度と、アルミニウム合金としての軽量性を兼ね備えていることから、A6061は建築構造材、自転車やオートバイのフレーム、自動車の足回り部品、溶接構造物など、高い信頼性と安全性が求められる用途に不可欠な材料となっています。

A6061の耐食性は、A5052には若干劣りますが、他の多くの金属材料と比較すれば十分に優れています。特に大気中での腐食には強いですが、塩水環境下ではA5052に軍配が上がります。A6061は、その高い強度を背景に、航空宇宙分野の部品や、高圧がかかる機器の部品などにも使われてきました。また、切削加工性が非常に優れているため、複雑な形状の部品をNC旋盤やマシニングセンタで効率よく加工できるという実務的なメリットもあります。ただし、T6などの熱処理を適切に行うには、温度管理の厳密さやコストがかかるため、この処理が必要ない単純な用途では、A5052や他のアルミ合金が選ばれることが多いです。特に高強度を要求される場面での利用が多いため、材料の市場価格動向は常にチェックしておくべきでしょう。

—

強度、耐食性、溶接性の徹底比較:設計者が重視すべき特性差

材料選定の成否は、要求される強度を確保しつつ、使用環境に適した耐食性を持ち、製造工程で問題なく溶接できるかどうかにかかっています。A5052とA6061は、この3つの主要な特性において明確なトレードオフ(二律背反)の関係にあります。

機械的性質:強度と硬さ(T6処理の有無による差異)

A5052とA6061の強度の比較は、熱処理の状態を考慮しなければ意味がありません。A6061はT6処理によって飛躍的に強度を向上させることができるため、強度を最優先する場合はA6061-T6が圧倒的に有利です。A5052は冷間加工によって強度を高めますが、その値はA6061-T6の強度には到達しません。設計において強度計算の基本となる降伏点(永久変形を起こさずに耐えられる最大の応力)の高さが、A6061-T6の大きな特長です。

| 特性 | A5052-H34(中硬度) | A6061-T6(熱処理済み) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 引張強さ(N/mm$^2$) | 260以上 | 310以上 | A6061-T6が非常に高い強度を持つ |

| 降伏点(N/mm$^2$) | 215以上 | 275以上 | 変形しにくさ(構造強度)でA6061が優位 |

| 硬さ(HBW) | 68 | 95 | A6061-T6が硬く、耐摩耗性も高い |

| 伸び(%) | 10 | 10 | 粘り強さ(じん性)は同程度 |

表からもわかるように、A6061-T6はA5052-H34と比較して、引張強さ、降伏点、硬さの全てにおいて優位です。これは、構造物の強度設計において、A6061-T6がより小さな断面積で必要な強度を確保できることを意味し、結果的に部品の軽量化に貢献します。特に、自動車のシャシーや航空機構造など、高い比強度(強度を密度で割った値)が求められる分野では、A6061が不可欠です。一方、A5052の強度はH34など冷間加工度によって変わりますが、A6061-T6には及びません。A5052は強度よりも、その加工性や耐食性が重視されます。アルミニウム合金の規格や機械的性質の詳細は、信頼できる情報源として日本産業標準調査会(JISC)の規格情報を参照することが重要です。この規格情報には、材料の品質保証に必要な全てのデータが含まれており、設計ミスを防ぐための基礎資料となります。

耐食性:マグネシウムとシリコンの効果

耐食性は、A5052がA6061に対して明確に優位性を持つ項目です。この違いは、添加元素の性質によるものです。

- A5052: 主成分であるマグネシウム(Mg)が、アルミニウムの表面に緻密な酸化皮膜を形成するのを助け、特に塩水や海水といった塩化物イオンが多い環境に対する耐食性に優れます。このため、海岸近くの設備や船舶部品、タンク類など、厳しい腐食環境に晒される用途に最適です。マグネシウム系合金は、純アルミニウムに近いため、非常に安定した耐食性を長期間維持する能力を持っています。

- A6061: マグネシウムとシリコン(Si)を添加していますが、熱処理によって強度を高めている分、わずかに耐食性はA5052に劣ります。大気中での耐食性は良好ですが、塩水環境下ではA5052よりも早く腐食が進行する傾向があります。特に、異種金属と接触することで発生する電食(ガルバニック腐食)には注意が必要です。腐食の進行度合いは環境によって大きく変わるため、設計時には使用環境の湿度、塩分濃度、pH値を詳細に把握することが求められます。

設計においては、製品がどのような環境(屋内、屋外、塩害地域、水中、薬品接触など)で使用されるかを正確に評価し、耐食性を過剰品質にならない範囲で選定することが求められます。例えば、屋内使用で特に水気がない場合はSS400の代替としてA6061-T6も選択肢に入りますが、屋外で結露や雨に晒される可能性がある場合は、A5052を検討すべきでしょう。耐食性の長期的な保証が必要な場合は、A5052に加えて、表面を保護するアルマイト処理の実施が推奨されます。アルマイト処理は、電気化学的にアルミニウム表面に厚い酸化皮膜を形成し、耐食性だけでなく、硬度や耐摩耗性、さらには美観を向上させることが可能です。また、アルマイト処理はA5052、A6061のどちらにも適用可能ですが、合金成分の違いにより発色性が異なる場合があります。美しい発色や硬質な皮膜を求める場合はA6061、コストと耐食性を重視する場合はA5052といった使い分けが一般的です。

溶接性:構造物における重要性

溶接性もまた、構造物に使用する上で非常に重要な比較ポイントです。両者は溶接が可能ですが、その後の強度維持に違いが出ます。

- A5052: 非常に良好な溶接性を持ちます。マグネシウム系の合金は、溶接割れが発生しにくく、溶接が比較的容易です。溶接後の強度は、元の母材の冷間加工による強度(H34など)よりも低下しますが、非熱処理型であるため、溶接による急激な組織変化(強度低下)はA6061ほど深刻ではありません。このため、溶接構造でも比較的安定した強度を維持できます。

- A6061: 溶接は可能ですが、溶接部の強度が問題になります。A6061の最大の強みであるT6調質による高強度は、溶接熱によって失われ、溶接部の強度はT4相当(熱処理前)まで低下してしまいます。この現象は熱影響部(HAZ)で顕著に現れ、構造全体の耐荷重能力を低下させる原因となります。高強度を維持するためには、溶接後に再度T6熱処理(溶体化処理+時効処理)を行う必要があります。しかし、大型構造物や複雑な形状の部品に対して、溶接後の再熱処理を行うのはコストや設備、形状保持の観点から非常に困難です。そのため、高い強度が求められるA6061の構造物では、溶接を避け、ボルト接合や接着接合が採用されるケースが多いです。

もし、溶接を前提とし、なおかつ高強度を求める場合は、溶接後処理が可能な小さな部品か、あるいは溶接によって強度低下が起こりにくいA5052を選ぶべきです。大規模な溶接構造を考える際には、日本溶接協会が公表しているアルミニウムの溶接に関するガイドラインを参照することが、安全性の確保に不可欠です。

—

切削加工性、コスト、具体的な用途の比較と選定基準

設計の段階では、性能要件を満たすことが最優先ですが、製造・調達の段階では、加工のしやすさと総コストが最終的な材料選定を決定づけます。A5052とA6061は、切削加工性、材料費、そして最終用途において、明確な棲み分けがあります。

切削加工性:工具寿命と仕上げ面の品質

切削加工性は、材料の硬さ、組織の均一性、そして切削時の切りくずの処理のしやすさによって決まります。ここでは、A6061がA5052よりも優位性を持つのが一般的です。

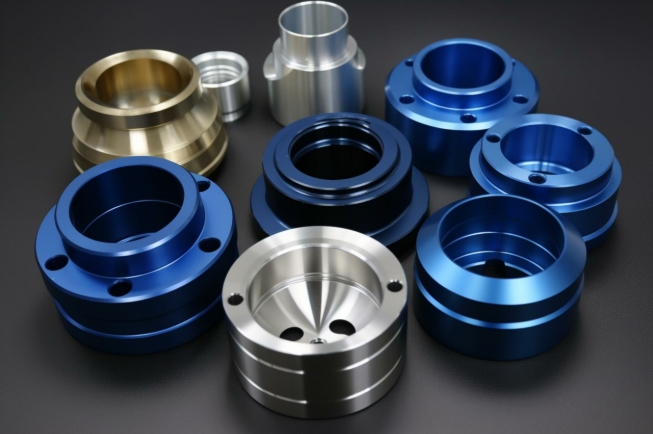

- A6061-T6: 熱処理によって硬度が十分に高くなっているため、切削時に粘りが発生しにくく、切りくずが細かく分断されやすい(チップコントロールが良い)という特長があります。この良好なチップコントロールは、マシニングセンタやNC旋盤での自動加工において、切りくずが絡みつくトラブルを防ぎ、加工効率を高めます。また、硬度が高いため、切削後の仕上げ面の精度や面粗度も良好に保たれやすいです。そのため、精密部品や複雑な形状の部品の加工に非常に適しています。

- A5052-H34: A6061-T6と比較して硬度が低いため、切削時に粘りが出やすく、切りくずが長く繋がって絡みつきやすい傾向があります。これは、自動加工では工具の破損や製品への傷の原因となるため、切削速度や送りを調整するなど、より慎重な加工条件の選定が必要です。ただし、素材が柔らかい分、薄板の曲げ加工や深絞り加工といった塑性加工はA5052の方が圧倒的に容易です。特に板金加工においては、A5052は「曲げやすいアルミ」として重宝されます。

切削加工を専門とする現場では、A6061は「削りやすいアルミ合金」として非常に歓迎されます。しかし、大量生産でプレス加工や曲げ加工が主体の製品(例:電子機器の筐体)では、A5052の優れた塑性加工性がコストメリットを生み出します。加工コストは、材料費と並んで総コストを左右する重要な要素であり、加工難易度の高いA5052を無理に複雑な切削加工に使うことは、コストアップにつながります。複雑な切削加工や高硬度材の加工技術については、こちらの高硬度材の精密加工の課題と解決策に関する記事も参考に、最適な加工パートナーを選定してください。

材料費と総コストパフォーマンス

材料費の観点では、A5052とA6061は一般的にほぼ同等か、A5052がわずかに安価なことが多いです。しかし、最終的な総コストパフォーマンスは、用途と製造プロセスによって逆転します。

- A5052のコストメリット: 熱処理が不要なため、材料費+加工費という初期コストが抑えられます。プレス加工などの塑性加工が容易で、大量生産時の加工コストが低いです。加えて、優れた耐食性により、塗装やメッキといった防錆処理が不要になることが多く、長期的なメンテナンス費用も最小限に抑えられます。特に、初期投資とランニングコストの両方を低く抑えたい場合に非常に有効な選択肢です。

- A6061の総コスト: A6061-T6は、材料そのものに加えてT6という熱処理工程の費用が上乗せされます。この熱処理にかかる時間とエネルギーコストが、初期の材料調達費用を押し上げる要因となります。しかし、切削加工性が良いため、複雑な削り出し部品ではA5052よりも加工時間が短縮され、トータルの製造コストがA6061の方が安くなるケースもあります。

コスト選定の判断軸は、「強度が必要か(A6061)」「耐食性・塑性加工が必要か(A5052)」でまず二分されます。さらに、製造プロセスの観点から、「切削が主体か」または「プレス・曲げが主体か」を比較検討することで、最適なコストバランスを見極めることができます。例えば、非常に厳しい環境で使用される製品において、A5052を選択し、適切な金属材料の選定基礎を学ぶことで、不要な過剰品質を避けることが可能です。設計時に想定される使用寿命やメンテナンス頻度まで含めたLCC(ライフサイクルコスト)で評価することが、真のコストパフォーマンスを見極める鍵となります。

具体的な用途事例と選定のチェックリスト

A5052とA6061の選定は、以下の具体的な用途事例とチェックリストに基づいて行うことで、失敗を避けることができます。選定の際の意思決定を支援する明確な基準を持つことが重要です。

A5052の主な用途事例と選定基準

A5052は、その優れた耐食性、良好な塑性加工性、溶接性から、以下のような用途で優先されます。

- 船舶部品・沿岸設備: 海水に対する高い耐食性が必要なため、その耐久性が求められる。

- 水タンク・燃料タンク: 液体や水分との接触が多く、溶接による水密性が求められるため、溶接部の安定性が重要。

- 電子機器・家電製品の筐体: プレスや曲げによる大量生産に適しており、軽量化と外観の美しさが求められるため。

- 一般板金加工品: 曲げ加工を伴う部品や、強度がそこまで要求されない一般的な板金構造、特に複雑な成形が求められる場合。

選定チェックリスト:「腐食環境に晒されるか?」「曲げ・プレス加工が主か?」「高い強度はT6処理が必須か?」のいずれかに該当する場合はA5052を優先。A5052は「アルミ板の代名詞」とも言われるほど、板金加工の世界で圧倒的なシェアを誇ります。

A6061の主な用途事例と選定基準

A6061は、熱処理による高い強度、優れた切削加工性から、以下のような用途で優先されます。

- 航空宇宙・自動車部品: 高い比強度と信頼性が求められる構造材。特にサスペンションやエンジン関連など、高い応力がかかる足回り部品。

- 自転車・オートバイのフレーム: 軽量性と高い剛性・強度が必要なため、溶接後に再熱処理を行う前提で用いられることも多い。強度の高さが安全性を担保します。

- 半導体製造装置の精密部品: T6処理による安定した高い硬度と、切削加工性の良さから、複雑で高い精度が求められる部品に最適。熱処理による寸法安定性も評価されます。

- 一般的な機械構造材: SS400の代替として、軽量化と強度を両立させたい場合。特にボルト接合による組み立てが可能な構造物。

選定チェックリスト:「高い強度が絶対条件か?」「複雑な切削加工が必要か?」「溶接を避けてボルト接合で設計可能か?」のいずれかに該当する場合はA6061を優先。A6061は「汎用高強度アルミ」として、高い信頼性が求められる分野で活用されています。

—

材料選定後の実務的な課題:コストダウンと加工難易度への対策

A5052とA6061の選定が終わった後も、製造工程においてコストダウンや品質安定化のために考慮すべき実務的な課題が残ります。特に、アルミ合金特有の加工問題や表面処理に関する知識は、設計品質を確保し、製造コストを最適化するために不可欠です。

アルミ合金の切削加工における注意点

アルミ合金は一般に「削りやすい」とされますが、より高い精度や複雑な形状を追求する際には注意が必要です。この注意点を把握することで、工具選定や加工条件の設定における失敗を防げます。

- A5052の粘り対策: 粘りによる切りくずの絡みつきを防ぐため、切削工具には鋭利な刃先を持つものを選び、適切な切削油(潤滑剤)を多量に使用することが重要です。また、切削条件を調整することで、切りくずを細かく分断する工夫(チップブレーカーの活用)が必要です。特に深穴加工やポケット加工では、切りくずの排出不良が工具の欠損につながりやすいため、入念な計画が求められます。

- A6061の精度対策: T6材は硬度が高く切削性が良好ですが、熱伝導率が高いため、切削熱による熱変形が発生しやすい側面があります。精密加工では、切削熱を抑えるための加工パス(切削経路)や、加工後の温度安定化が重要になります。切削速度を適切に設定し、加工中にワーク(加工物)の温度を一定に保つための冷却管理が必須となります。

これらの対策を講じることで、アルミ合金の切削加工における課題を克服し、高品質な部品を効率的に製造することが可能になります。高い加工技術を持つ専門業者との連携が、特に複雑な形状の部品製造においては不可欠です。

コストダウンのための材料代替案

設計要求をわずかに緩和することで、より安価な材料に代替し、大きなコストダウンを実現できる場合があります。これを検討することで、製品の市場競争力を高めることができます。

- A5052の代替案: 強度が許容できる範囲であれば、A5052よりもマグネシウム含有量が少ないA5005(装飾用など)や、さらに安価なA1100(純アルミニウム、耐食性は高いが強度が極めて低い)が選択肢になります。耐食性が不要で、かつ板厚が厚い場合は、亜鉛を添加した高強度のA7075や、快削性に特化したA2017なども検討されます。特にA2017は切削性が非常に良好なため、削り出しの量産部品でコストメリットが大きいです。

- A6061の代替案: T6処理が必要な高強度設計で、切削加工が主体の場合は、T6処理済みのA6061がベストです。しかし、熱処理の手間とコストを削減したい場合は、T6に匹敵する強度はないものの、十分な強度を持つA7003(溶接構造用)などの他の高強度合金を検討する余地があります。代替材料の選定は、必ず製品の機能安全基準を満たすことを確認した上で行う必要があります。

材料の代替選定にあたっては、必ず最終製品の用途や安全基準を管轄する公的機関の指

よくある質問

Q. A5052とA6061は、強度と耐食性のどちらを優先すべきですか?

Q. 切削加工のしやすさやコスト面で有利なのはどちらの合金ですか?

Q. 溶接構造物を設計する場合、A5052とA6061のどちらを選ぶべきですか?

—

まとめ:A5052とA6061の選定フローチャート

A5052とA6061のどちらを選ぶべきかという問いに対する答えは、常に「製品の要求仕様と使用環境」によって決まります。この二つの材料の優位性は、その特性がトレードオフの関係にあるため、一方を優先すれば、もう一方の性能は犠牲になります。

【選定フローの簡略化】 1. 最優先される特性は何か? -> 腐食環境(塩水、湿気)での使用か? YES -> A5052を推奨 -> SS400鋼材に匹敵する高強度が必要か? YES -> A6061-T6を推奨 2. 製造工程の制約は何か? -> 曲げ・プレスなどの塑性加工が主か? YES -> A5052を推奨 -> 複雑な形状の精密な切削加工が主か? YES -> A6061-T6を推奨 3. 溶接構造か? -> 溶接後の強度低下を避けたいか? YES -> A5052を推奨(またはA6061はボルト接合に)

設計や調達の担当者は、このフローチャートを参考に、過剰な強度や不必要な耐食性を求めず、コストと性能のバランスが取れた材料を選ぶことが、VAVE(Value Analysis / Value Engineering)の観点からも最も重要です。金属材料の選定や、アルミ合金の精密加工でお困りの際は、ぜひ加工のプロフェッショナルにご相談ください。最適な材料選定と加工技術が、製品の成功を左右します。